Neu in Führung: Die ersten 100 Tage für Bürgermeisterinnen und Bürgermeister

Der Amtsantritt ist geschafft, der Wahlkampf vorbei – und plötzlich beginnt der Alltag. Für viele neu ernannte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ist das ein Sprung ins kalte Wasser: nicht nur, weil die Erwartungen hoch sind, sondern auch, weil die eigene Rolle erst noch gefunden werden muss.

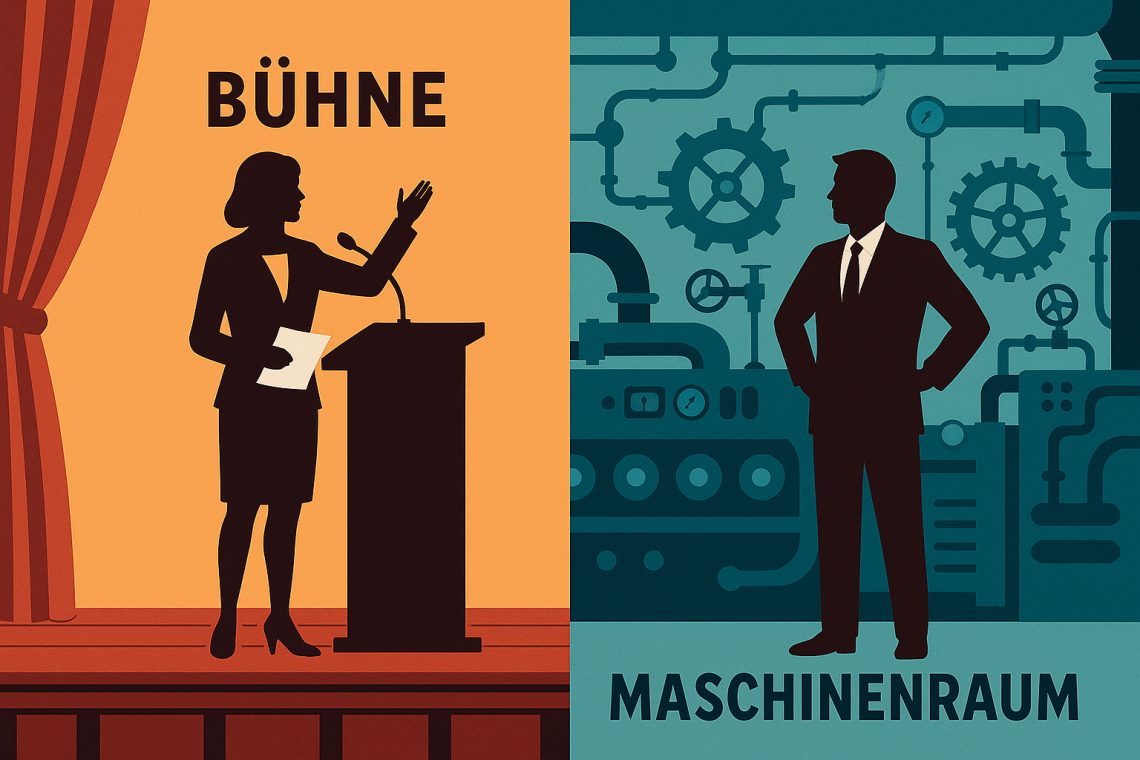

Dabei lohnt sich eine klare Unterscheidung:

-

Bürgermeisterin als Repräsentantin der Stadt – Ansprechpartner*in für die Belange der Bürgerinnen und Bürger, Gesicht der Kommune nach außen, politisches Sprachrohr.

-

Bürgermeisterin als Verwaltungschefin – oberste Führungskraft der Verwaltung mit der Verantwortung, dass die internen Strukturen laufen, Entscheidungen vorbereitet und umgesetzt werden und die Organisation handlungsfähig bleibt.

Diese zweite Rolle – die als Chef*in der Verwaltung – ist es, über die ich hier sprechen möchte. Denn ohne eine funktionierende Verwaltung wird es kaum möglich sein, nach außen erfolgreich Politik zu gestalten. Der politische Gestaltungsanspruch braucht das organisatorische Fundament.

Unterschiedliche Einstiege, ähnliche Herausforderungen

Manche Bürgermeister*innen kennen Verwaltung von innen: Sie steigen aus dem eigenen Team in die Spitze auf. Andere kommen von außen, aus der Wirtschaft, aus freiberuflicher Tätigkeit oder sogar aus ganz anderen Berufsfeldern. Diese Vielfalt ist eine Chance – bringt aber auch besondere Herausforderungen mit sich:

-

Kaminaufstieg: Der Wechsel aus dem eigenen Team in die Leitungsrolle erfordert Rollenklarheit. Was bleibt vertraut, was verändert sich?

-

Seiteneinstieg: Wer aus einer ganz anderen Organisation kommt, muss nicht nur fachlich ankommen, sondern auch eine neue Kultur verstehen lernen.

Beide Situationen haben eines gemeinsam: Es gilt, die neue Rolle als Führungskraft aktiv zu gestalten, statt nur von Erwartungen getrieben zu werden.

Vorgängersituation klären

Ein zentraler Schritt gleich zu Beginn: sich bewusst machen, welches Feld man übernimmt.

-

Hat die Vorgängerin Spuren hinterlassen, die noch nachwirken?

-

Gibt es ein Klima von Trauer, Loyalität und Abschiedsschmerz – oder eher Aufbruchsstimmung?

-

Welche Erwartungen haben Bürger*innen und Beschäftigte an den Neuanfang?

Nur wer diese Konstellationen versteht, kann realistisch einschätzen, was kurzfristig möglich ist – und wo Geduld gefragt ist.

Organisationskultur wahrnehmen

Kultur ist das, was man nicht in Organigrammen oder Satzungen findet – aber was das tägliche Miteinander prägt. In den ersten Wochen hilft es, genau hinzuschauen:

-

Wie sprechen Menschen miteinander?

-

Wird geduzt oder gesiezt?

-

Treffen sich Kolleg*innen informell auf einen Kaffee – oder läuft alles über Termine?

-

Wirkt das Gebäude eher offen oder verschlossen?

Kultur zeigt sich in vielen Details. Wer sie erkennt, kann sich besser „einfädeln“ – wie im Straßenverkehr: Geschwindigkeit und Regeln beachten, bevor man sich einreiht.

Einfädeln statt gleich durchstarten

Die Versuchung ist groß, gleich in den ersten Tagen eigene Ideen umzusetzen. Doch: Informelle Autorität muss wachsen. Wer zu schnell große Veränderungen anstößt, riskiert Widerstand. Sinnvoll ist es, zunächst:

-

viele Gespräche zu führen,

-

Kulturprotagonisten kennenzulernen,

-

die eigenen Beobachtungen zu sortieren,

-

erste kleine Veränderungen gemeinsam mit Schlüsselpersonen umzusetzen.

Größere Reformen haben frühestens nach einigen Monaten – oft erst gegen Ende des ersten Jahres – eine Chance, nachhaltig getragen zu werden.

Orientierung in den ersten Monaten

Die „Checkliste“ für die Startphase könnte so aussehen:

-

Beobachten und verstehen – Strukturen, Abläufe und Kultur erfassen.

-

Vorgängersituation würdigen – unabhängig von der eigenen Position.

-

Gespräche führen – mit Führungskräften, Mitarbeitenden, Bürger*innen.

-

Autorität aufbauen – durch Präsenz, Klarheit und Zuverlässigkeit.

-

Kleine Signale setzen – Veränderungen in machbaren Schritten.

-

Langfristige Themen sortieren – für die Zeit nach dem ersten Jahr.

Fazit

Die ersten 100 Tage entscheiden nicht darüber, ob Sie alles sofort verändern – sondern ob Sie das Fundament für wirksame Führung legen. Wer zuhört, beobachtet und klug einfädelt, gewinnt Vertrauen und Gestaltungsspielraum.

Gerade in der Rolle als Chef*in der Verwaltung, die oft im Schatten der repräsentativen Rolle steht, liegt eine große Aufgabe: Nur mit einer funktionierenden Verwaltung gelingt auch der erfolgreiche Auftritt nach außen.